更新日 2025年03月31日

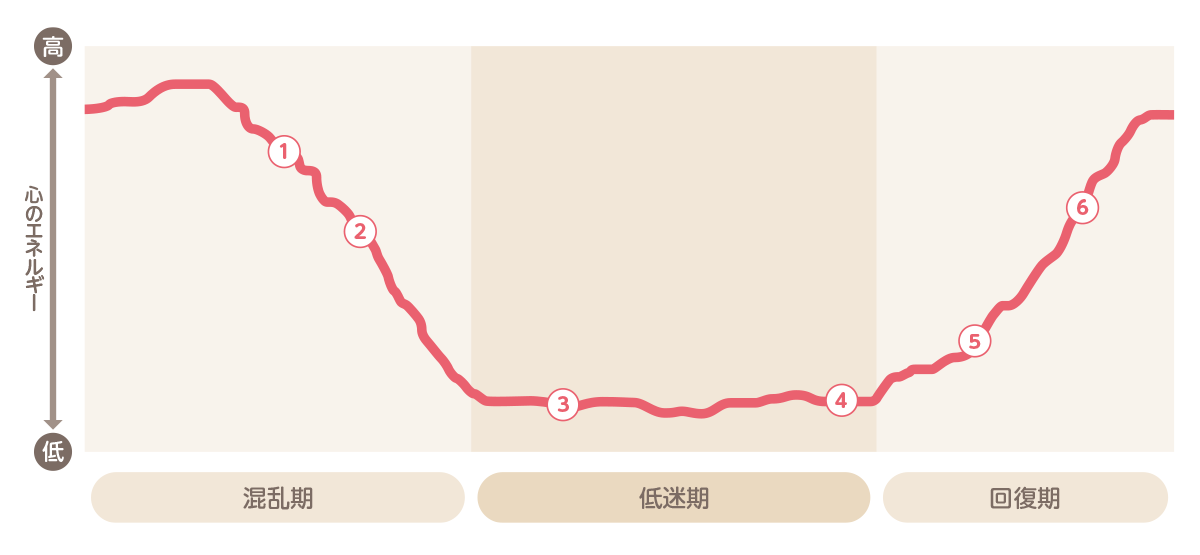

不登校から回復までの道のりや期間は個人差が大きく、また年齢段階(発達段階)によっても異なります。そのことを前提に、ここでは不登校から回復までの目安として、東京都教育委員会の資料※を参考に、「混乱期」「低迷期」「回復期」の三つの時期に分けて、状態や対応について説明します。

ひとつの目安なので、このまますべての人に当てはまるということではなく、おおむねこのような経過をたどる児童・生徒が多いということをご理解ください。また、1~5の段階も、2と3が混ざった状態や4と5が混ざった状態など、それぞれに異なります。以下をひとつの目安に、お子さんがどのような状態にあるか、ぜひ専門家に相談してみてください。

子どもの状態と対応の例

心身共に不安定さが出てくる時期です。遅刻や欠席をしたり、寝つきが悪くなったり、食欲が落ちたり(過食になったり)、頭痛や腹痛、吐き気や下痢、めまい、睡眠の異常などの身体症状が前面に出てくる場合もあります。子どもの気持ちに寄り添いながら、学校とも連携して対応しましょう。この時期に、スクールカウンセラーなどに少しでも早く相談することが大切です。

子どもはいつもと変わらない様子に見えても、学校に行けない自分に対するいら立ちやふがいなさ、罪悪感などで、混乱し、苦しんでいることが多い時期です。本人が相談に行けない場合も、保護者がスクールカウンセラーや様々な相談機関を活用して関わり方を考えることは、子どもだけでなく、保護者の不安なども軽減し、落ち着いて適切な対応をするためにとても役立ちます。

家族との関わりを避けたり、自室に引きこもりがちになったりする時期です。様子が見えにくくなったり、昼夜逆転の生活になったりすることもあります。登校を無理にせかさず、子どもの気持ちを理解しようとすることや、子どもの食事や睡眠など、健康面への配慮も大切です。散歩や日常のあいさつなど、普通の生活のかかわりも忘れないでください。

好きなことだけしていて、怠けているように見えることがあっても、まだ子ども自身が目標や成長の道筋が見えず、これからどうしたらいいかわからずにいることが多い時期です。一方で「心のエネルギー」がたまり始め、家族との食事の回数が増える、会話が増えるなど、回復の兆しが見えてくることもあります。本人の好きなことから、少しずつできることが増えてくるような見守りが大切です。専門家とも相談しながら、本人のペースを大事に。

活動への意欲が増えてきますが、まだ学校に通えるほどのエネルギーがたまっていないことが多く、焦りは禁物です。「学校に行きたい」などの言葉があれば、家庭で簡単な役割を持たせるなど、子どもが何かして感謝される機会を作るなど、少しずつ家族や他の人が関わる機会があるとよいかもしれません。昼夜逆転した生活の場合も、本人のペースで、自然に生活を整えていくことが望まれます。

今の生活で得られている安定が崩れないか心配になりつつも、頑張ろうとする気持ちが出てくる時期です。「学校に通いたい」「外につながりたい」など、行動範囲や生活範囲を広げたい思いが少しずつ出てきます。子どものペースで学校や他の場所に行けるように見守り、専門家と相談しつつ、本人の気持ちを確かめながら、必要な情報を得る手助けや次のステップに必要な準備を手助けしていくことが大事になることも多い時期です。学校に復帰する場合も、すぐに毎日登校できなくても当然です。がっかりしないようにしましょう。別室登校や放課後登校など、子どもにとってどのような方法がよいか、学校と話し合いましょう。