更新日 2025年03月31日

文部科学省の不登校の定義

文部科学省では、不登校を、「連続又は断続して年間30日以上欠席し、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況であるもの(病気や経済的な理由によるものを除く)」と定義しています。

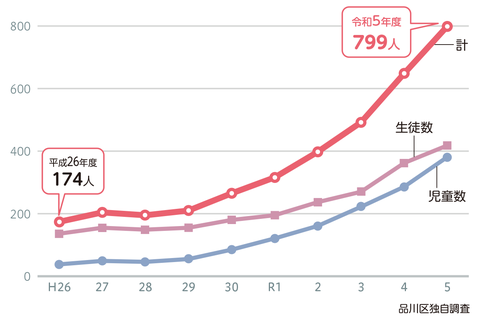

品川区でも、不登校児童・生徒数は年々増加傾向にあります。

品川区の不登校児童・生徒数の推移(人)

不登校は「問題行動」ではありません

文部科学省は不登校を下記のように考えています。

人間関係が崩れたり、勉強がわからなくなったり、生活リズムが乱れたり、不安になったりするなど、様々な要因・背景が重なって、その結果として起きた状態です。

取り巻く環境によって、どの子にも起こり得ます。

そのため現在、文部科学省の調査では、不登校を「問題行動」に含めていません。

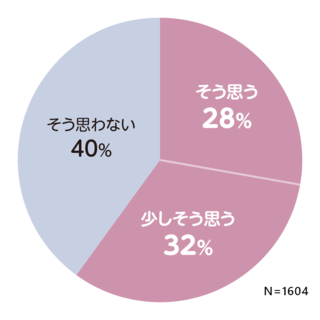

文部科学省が行った中学3年生を対象とした追跡調査によると、不登校を経験した子どもたちの約60%が「学校へ行きたかったが、行けなかった。」と答えています。

お子さんが学校に行けない・行かなくなったときは、子どもの状況や気持ち、背景にあるつらさや行き詰まり感について考えることが大切です。ただし「理解すること」と「許容すること」は同一ではありません。

「不登校に関する実態調査~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(平成26年7月公表)」(文部科学省)より

不登校の問題は個別性が高く、適切と考えられる対応は、子どもにより大きく異なります。まずはスクールカウンセラーや学校の不登校担当の先生に相談して、学校との連携など、どのような対処が望ましいのか考えましょう。

不登校の子どもは、心の中で自分を否定したり、保護者や友達など、他の人の目を気にすることによる不安や苦しさなどを感じたりしていることも多くあります。